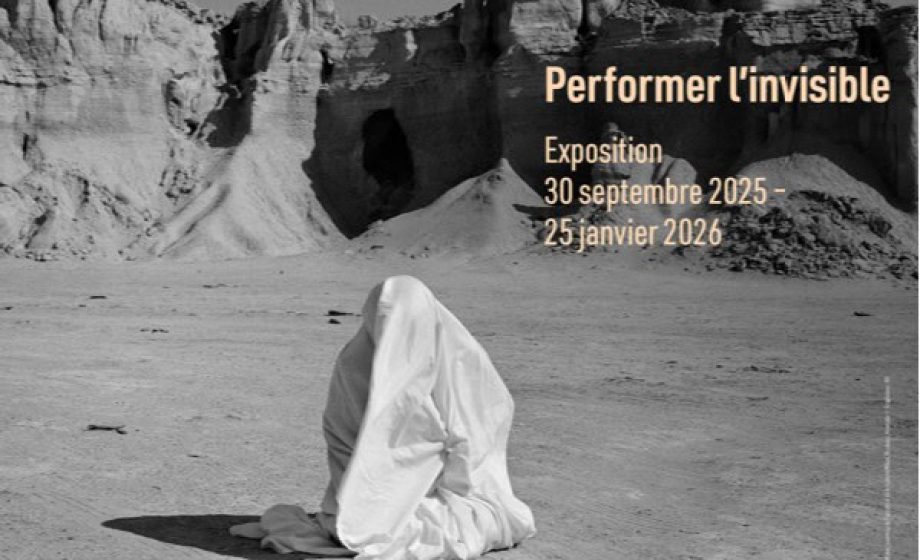

Parmi bien d’autres trésors venus des quatre coins du monde qu’abrite le musée du Quai Branly, il en est un à découvrir sans tarder car, bien que puisant abondamment dans les collections du musée, il ne fait qu’y passer le temps d’une exposition temporaire consacrée au travail de la photographe iranienne Hoda Afshar. Sous le titre intrigant de « Performer l’invisible », elle articule spatialement deux parties qui bien que très différentes ont en commun de « performer », autrement dit de convoquer et de rendre présent l’invisible. La première « Speak the wind » (parler au vent) a pour théâtre l’extrême sud de l’Iran, très précisément les îles du détroit d’Ormuz, plus connu comme lieu de transit des navires pétroliers que pour ses paysages. À rebours de cette image du commerce mondialisé, Hoda Afshar dirige son objectif sur les reliefs désertiques sculptés par la violence des vents et sur le peuple des lieux, ce qui donne d’un côté des sculptures plus ou moins hallucinées et de l’autre des portraits colorés de femmes et d’hommes en costumes traditionnels. D’où le dispositif en deux volets, l’un constitué d’instantanés photographiques, l’autre, s’abîmant l’un dans l’autre, de deux murs vidéo dont les jeux contrastés d’ombres et de lumière et le grondement sourd du vent accentuent la désolation en même temps que la féérie tourmentée d’un paysage entre rêve et cauchemar. Pour apaiser ce vent mauvais, des chants, des rythmes, des gestes, et une curieuse figure accroupie se contorsionnant sous son voile blanc, mais qui sert aussi, manifestement, de trait d’union avec la seconde partie de l’exposition consacrée à la figure du psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934) dont est connue la passion pour les drapés arabes qu’il lui a été donné d’observer et d’abondamment photographier lors de séjours en Tunisie et surtout au Maroc où il occupa un poste à l’hôpital psychiatrique de Fez (1918-1919).

Ainsi s’explique l’intitulé de la seconde section de l’exposition, « The Fold » (Le Pli), qui repose en très grande partie sur le fonds Clérambault conservé au musée du Quai Branly. Commence alors un parcours interrogeant la passion de Clérambault qui l’amena à dispenser un enseignement à l’École des Beaux-Arts de Paris qui avait pour finalité la classification et l’étude systématique de tous les drapés de par le monde, des drapés antiques aux drapés arabes en passant entre autres par les saris indiens. Sur un mur sont affichés quelques photographies de drapés marocains prises par Clérambault, le plus souvent des femmes mais aussi quelques hommes, ainsi que des dessins, des études au crayon des différentes manières de porter le haïk marocain. En vis-à-vis de ce mur, s’ouvre une alvéole hexagonale dont cinq pans sont tapissés d’environ 200 clichés, soit près de 1000 au total, tous prélevés sur des photographies par Clérambault qu’ils ne reproduisent qu’en partie. Dans cet environnement, dans ce bain photographique, on est comme immergé dans la passion qui amena Clérambault à porter attention au moindre détail, à la moindre variation que le « drapé vivant » offrait à son regard, le port du vêtement, la manière important autant que sa matière, ce dont le pli est la manifestation essentielle. C’est ce qui fait de lui un artiste dans la lignée des peintres classiques s’attachant à rendre au mieux les caractéristiques d’une étoffe, drap, satin ou soie ; avant lui, Delacroix, lors de son voyage au Maroc en 1832 s’était déjà enthousiasmé du vêtement arabe traditionnel dans lequel il voyait une réminiscence des drapés antiques au point de s’exclamer que « Rome n’est plus dans Rome !» (Lettre à Auguste Jal, 4 juin 1832). Mais tout comme ce dernier, n’est-il pas suspect de porter le regard dominateur du colonisateur sur le colonisé, et doublement dominateur de faire des femmes colonisées son objet privilégié ?

C’est ce dont traite la suite de l’exposition mettant non pas en accusation mais en interrogation la tonalité du regard de Clérambault : côté psychiatrique, était-il un fétichiste, côté politique, n’était-il rien d’autre qu’un prédateur visuel ? Suivent d’abord un couloir obscur reproduisant en les agrandissant à taille humaine une série de clichés de Clérambault détaillant la séquence de mise en place du drapé blanc par une femme dont pour finir ne s’échappe de son haïk que le regard d’un seul œil, les clichés reproduits sur une surface réfléchissante renvoyant au visiteur sa propre image sont accompagnés d’une bande-son sur écouteurs, deux voix, l’une féminine, l’autre masculine, interrogeant en écho l’échange de regards ; ensuite, introduite par une reproduction de la scène du suicide de Clérambault convaincu de devenir aveugle, une projection vidéo consacrée aux regards croisés d’un psychiatre qui revient sur la question du fétichisme et de plusieurs spécialistes d’histoire de l’art et d’études dé-coloniales interrogeant le sens à donner à son regard; enfin, en pleine lumière, un moniteur où l’artiste revient sur la longue genèse de son projet.

Au sortir de cette exposition prenante et ouverte aux nuances comme aux questions, ne manque pas d’interroger le rapport entre ses deux grands volets, celui des confins iraniens dans la région du détroit d’Ormuz et celui du cas Clérambault. S’agirait-il d’opposer ou du moins d’apposer deux regards d’orientations différentes ? Le premier en immersion, pour ne pas dire en immanence, comme si un pays et son peuple se donnaient d’eux-mêmes à voir à la photographe, le second plus complexe car sous-tendu sans conteste par la situation coloniale mais malgré tout porté par une attention scrupuleuse, et sans exclusive culturelle, à la libre expression des corps dans le tombé du drapé, dans ses plis et replis. Irait dans le sens d’un regard du dedans, la situation même de Hoda Afshar, Iranienne exilée pour son travail en Australie et découvrant depuis son exil une région de son pays natal inconnue d’elle, par conséquent à la fois dedans et dehors, et qu’elle n’aurait peut-être pas vue de la même manière si elle était restée en Iran. Quant au second point, on ne peut que rappeler l’hommage rendu par Hegel dans son Cours d’Esthétique au drapé antique qui, à l’inverse de l’habit moderne emprisonnant le corps dans la rigidité de ses coutures et de ses plis préformés, laisse le corps libre d’expression : « la forme particulière de la draperie, la disposition des plis, la manière dont on la fait retomber ou remonter, sont déterminées uniquement par l’intérieur et ne sont adaptés que momentanément à telle ou telle position, à tel mouvement donné »[1]. N’y aurait-il qu’un regard éloigné pour s’approcher de ce qui fait sens, celui de l’exil pour un paysage, ²celui de l’habit pour un corps, aussi proche soit-il de celui-ci ? Le paysage a son âme dans le vent qui le sculpte, le corps dans le drapé qui en révèle la vie.

L’exposition est à voir jusqu’au 25 janvier.

[1] Hegel, Esthétique, voL I, coll. Champs/Flammarion, Paris, 1979, p. 223.