Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui publions une contribution de Pauline Jurado Barroso.

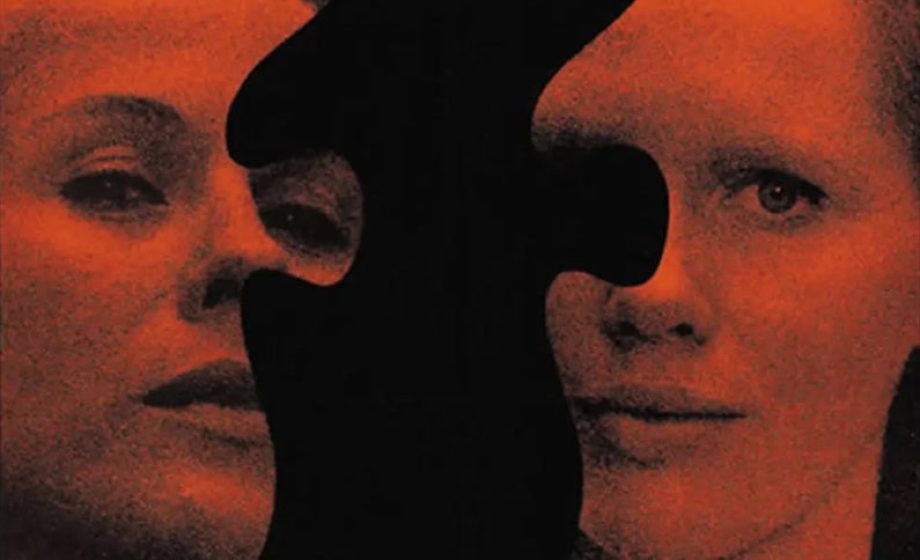

C’est une étude de deux films tournés en pellicule 35 mm que nous proposons ici : Persona (1966) d’Ingmar Bergman et La Piel que habito(2011) de Pedro Almodóvar. Tous deux abordent la thématique du portrait, en figurant des corps contraints et en mettant en scène des dispositifs de surveillance. Ces deux œuvres construisent de manière sensible et intelligible un discours sur l’acte créatif lui-même, en intégrant une forte dimension autobiographique. Le visage est mis en scène, filmé, découpé, agrandi et projeté ; il devient une scène dramatique exacerbée[1] où se jouent les passions humaines. Il se constitue à la fois comme interface, comme espace de tensions et espace de projection. Ces deux œuvres sont réunies dans une même étude parce qu’elles invitent à un questionnement de l’acte créatif à travers une représentation du moi-créateur. La Persona est convoquée par ces deux cinéastes en tant qu’autoportrait ; l’analyse des séquences introductives des deux films fait émerger des images spectrales et des projections du moi. Je m’appuierai, entre autres, sur les recherches de psychologues cliniciens contemporains[2] afin d’interroger l’intrication relationnelle artiste-œuvre-spectateur qui se joue dans la mise en image et en symboles du « portrait ».

Aux origines de la Persona.

Le titre du film d’Ingmar Bergman, Persona, est aussi un nom commun qui évoque le masque. Il s’est formé sur le latin : Persona, désignant « le masque de théâtre porté par les acteurs[3] ». Il est proche du verbe latin Personare qui signifie résonner, retentir[4]. Une image se forme entre « Persona[5] » et « Personare[6] » ; l’objet masque permet d’assurer la transition visuelle et sonore entre l’acteur et le personnage. L’équivalent en grec de Persona est le terme « Prosôpon », tandis que l’on trouve également des origines communes avec le mot étrusque « Phersu », qui serait éventuellement l’amorce de « persuna » désignant a priori le masque.

Indiquant d’abord le masque de théâtre en tant qu’objet, les significations du terme Persona ont évolué vers la désignation du porteur du masque, puis de l’acteur (même s’il ne porte pas de masque), puis du personnage et enfin du rôle. De la scène, il est passé à la description du rôle social. C’est le psychiatre Carl Gustav Jung qui reprend le terme dans les années 1920 pour désigner un processus d’adaptation aux normes sociales. Ce que l’on nomme communément le masque social « correspond à une fonction générale de socialisation[7] », on peut le rapprocher de l’action de performer, d’être en représentation. Par l’implicite, la Persona induit la notion de public ; si nous performons pour nous adapter aux normes sociales c’est parce que nous sommes regardés et écoutés par un autre, qui, a priori, interagit. Par exemple, dans la langue anglaise, Persona évoque à la fois une image publique et un personnage. Les notions de travestissement, de dissimulation des émotions ou de leurs amplifications peuvent être convoquées dès lors qu’il est question de performer un personnage. Le masque peut s’incarner dans une peinture de visage, un maquillage qui se destine tant à cacher qu’à révéler. Il met en scène le visage, il en dissimule et en amplifie certains aspects. Le terme anglais « makeup » signifie maquillage, alors que « make up » en deux mots signifie à la fois inventer, préparer, composer, compenser et se réconcilier. On remarque que la proximité entre les deux termes est propice à la projection d’un imaginaire de la représentation. Dans la sphère marketing, Persona est un archétype représentant un groupe de personnes dont les comportements sont proches[8]. C’est un personnage fictif synthétisant les comportements dominants du groupe. On peut relier cette représentation sociale de la considération d’Hans Belting à propos du visage archétypal lié à une mode, qu’il appelle « profil d’une époque », qui peut s’entendre comme la « mise en évidence de visages uniformisés, typiques d’une période donnée et diffusés par les mass media[9] ».

La Persona comme nécessité

Ceci étant dit, on peut discerner, dans les multiples acceptions du terme Persona, l’existence d’une tension entre le principe d’individuation, d’une part, et l’adaptation aux normes sociales, de l’autre. Ce que le psychanalyste britannique Donald Woods Winnicott nomme le « faux-self[10] » : une image créée par le moi pour pouvoir interagir en société. Le visage peut être considéré comme point névralgique de laPersona, parce qu’il est une surface chargée d’émotions, et qu’il constitue la plus importante interface de communication de l’individu. Gilles Deleuze rappelle que le visage : « assure non seulement la communication entre deux personnes, mais aussi, dans une même personne, l’accord intérieur entre son caractère et son rôle[11] », c’est un espace d’interactions et il est en cela fascinant. Le cinéaste et metteur en scène Ingmar Bergman convoque le visage en tant que scène à travers laquelle il rend sensibles des expériences de distorsion et d’altération de l’image de soi.

L’intrigue du film Persona se déroule dans un hôpital psychiatrique et dans une maison de repos sur l’île de Fårö, en Suède. Le personnage d’Elisabeth Vogler, actrice, y est soigné pour aphasie volontaire, par l’infirmière Alma. Les deux personnages présentent de grandes ressemblances physiques. Au fil de l’intrigue, elles vont toutes deux projeter leur image dans celle de l’autre ; elles vont se manipuler, se violenter, se guérir et reprendre le cours de leur vie. Plusieurs séquences mettent en scène une continuité entre le visage de l’une et le corps de l’autre, comme si elles ne formaient qu’une entité, jusqu’à ce moment culminant où les deux visages fusionnent pour former une créature, née du désir de Bergman et rendue possible par la technique cinématographique. Deux séquences filmées en clair-obscur sont révélées sur la même pellicule. Le réalisateur réduit le masque au minimum en maquillant très peu ses actrices, il donne l’illusion d’une authenticité (un mode « sans filtre » pourrait-on dire) par opposition à l’artificialité d’un masque visible. L’absence de maquillage couplée à l’utilisation d’une pellicule noir et blanc qui oblitère la perception des tonalités de la chair forgent l’illusion. La prouesse de Bergman est d’offrir au spectateur la possibilité de scruter un visage nu, bien qu’il soit en représentation. Le film dans son ensemble invite le spectateur à considérer que la Persona n’est pas une entité indépendante des traits de caractère de l’individu ; mais elle se crée dans l’interaction.

Nous pouvons considérer les acteurs comme des professionnels porteurs de masques. Ils endossent de nombreux rôles, ils façonnent leur personnage en collaboration avec les metteurs en scène qui orientent certains choix en fonction de la psychologie de l’acteur, de ses expériences précédentes et des différents rôles incarnés. La Persona renvoie à cette accumulation de masques imbriqués mémorisés dont l’acteur peut difficilement se défaire et qui l’accompagnent d’un rôle à l’autre. La difficulté de se dessaisir du masque est le syndrome que vit le personnage d’Elisabeth Vogler, dans le film de Bergman. L’œuvre porte fortement un discours sur l’enfermement dans la Persona, à travers le personnage du psychologue qui traite la patiente :

« Crois-tu que je ne comprends pas ? Le rêve impossible d’exister. Pas seulement avoir l’air, mais exister vraiment. À chaque instant, consciente vigilante, toujours divisée entre ce qu’on est pour autrui et pour soi-même. La sensation de vertige et le désir constant d’être enfin démasquée, d’être dévoilée, réduite et peut-être même anéantie. Chaque intonation est un mensonge, chaque geste une tromperie, chaque sourire une grimace[12] ».

Il est intéressant à présent de comparer ce texte avec une citation de Bergman lui-même parlant des relations qu’il entretenait avec sa mère et aussi avec ses acteurs :

« J’appris à dominer ma passion et j’entamais un jeu étrange (…) d’arrogance et de froide amabilité. Le plus difficile : il ne m’était jamais possible de dévoiler mon jeu, de jeter le masque et de me laisser envelopper par un amour partagé. […] Je me suis créé un personnage qui avait fort peu à voir avec mon véritable moi. Comme je n’ai pas su séparer ma création et ma personne, les dommages qui en découlèrent eurent longtemps des conséquences à la fois sur ma vie d’adulte et sur ma créativité […] J’observe, j’enregistre, je constate, je contrôle. Je suis le vicaire, l’œil en second, l’oreille en second du comédien. Je propose, j’interpelle, j’encourage ou je refuse. Rien de spontané chez moi, rien d’impulsif, je ne participe pas au jeu. Je ne fais qu’en donner l’illusion. Si je levais un seul instant le masque et si je disais ce que réellement je sens, mes camarades se retourneraient contre moi, ils me mettraient en pièces et me jetteraient par la fenêtre[13] ».

On remarque qu’il prend plaisir à intriquer étroitement les situations personnelles aux situations mises en scène. Il avait d’ailleurs la réputation de vampiriser ses actrices, nouant parfois avec elles des relations intimes, se nourrissant de leur caractère, de leur morphologie et de leur pouvoir expressif. La Persona devient un matériau qu’il façonne.

Mise en scène du moi-enfant et du moi-artiste

Le film s’ouvre sur une séquence introductive pré-générique qui figure les supports techniques du cinéma : dont la lampe à incandescence du projecteur, la pellicule défilant vivement, et l’amorce. On perçoit d’emblée une fascination pour les objets techniques représentant le cinéma en tant que support d’expression. Bergman fait part de son profond attachement à ces objets et du plaisir qu’il prend à les observer de près ; il les met en scène, les valorise et invite le spectateur à les considérer avec autant de passion. Son autobiographie relate qu’enfant, il possédait un cinématographe sous forme de jouet, avec lequel il s’enfermait dans le placard où ses parents avaient pris l’habitude de le punir ; il l’allumait, tournait la manivelle et s’émerveillait de voir, par la projection d’une image, un personnage se mouvoir par ses actions. La particularité de Bergman, selon Jacques Aumont, est d’inscrire « dans une peinture quasiment balzacienne la description d’un itinéraire d’enfance. […] L’enfance qui perdure, celle dont on est nostalgique […] Il s’agit de ne pas oublier qu’on a vu le monde par des yeux d’enfant avec une teinte et une allure irremplaçables et de faire cependant l’impossible deuil de cette époque[14] ». Ce retour sur soi est implicitement représenté dans Persona.

La description d’un lieu se dessine dans la deuxième séquence du film, faisant préfigurer l’intrigue : un parc, une grille, une morgue. Les plans sont fixes, il n’y a pas de mouvement : quelques gros plans de visages d’un vieil homme et d’une vieille dame allongés. La continuité d’une bande son et des analogies formelles assurent la liaison entre les images : un amas de neige, la dune formée par un menton, une ligne d’horizon d’un visage allongé. Un enfant apparaît et le trio du schéma parental se forme. Des yeux s’ouvrent, le corps du jeune adolescent s’anime. Il n’est pas à sa place dans une morgue, il se tortille dans les draps puis se relève et commence à lire Lermontov Un héros de notre temps (1840). Il se redresse, caresse l’objectif de la caméra qui le filme, contrechamp : il caresse un écran sur lequel se projette le visage flou d’une femme. L’image vacille, elle se fond au blanc puis apparaît doucement, disparaît à nouveau et se métamorphose. Ce n’est pas le même visage. Un fondu enchaîné fait apparaître le premier visage, puis à nouveau le second, puis le premier les yeux fermés, contrechamp sur le visage du jeune homme en légère plongée et enfin le générique se lance. Le portrait fait fonction de transport du visage : il travestit les traits physionomiques en semblant de signification, le visage féminin dans cette séquence est effectivement « visagéifié » au sens deleuzien : le gros plan de visage introduit une démesure du rapport d’échelle entre visage et corps et conduit à la perte de repère. Les traits sont codifiés : c’est une image symbolique. Ce visage spectral est transformé par le médium en « icône intouchable, captive de la mémoire[15] ». L’enfant regarde une image mentale avec laquelle il cherche à entrer en contact physique. Il ne peut cependant que se satisfaire d’un effleurement de l’écran de projection, son geste fait apparaître l’illusion. Cette séquence introductive dessine un dispositif relationnel avec l’écran comme seule surface d’interaction et de communication. Elle indique d’emblée au spectateur qu’il est question d’un discours sur le médium lui-même et d’une narration par le sensible de la relation qui lie le cinéaste à ce médium.

Dans une psychanalyse de la créativité, Jean Guillaumin souligne l’importance du réel comme ancrage de la création ; c’est-à-dire l’« enracinement ou repiquage dans une certaine réalité extérieure avec laquelle l’imaginaire doit précisément faire corps[16] ». Une lecture de l’autobiographie d’Ingmar Bergman, Laterna magica[17], nous apprend, qu’enfant, le petit Ingmar jouait dans le parc d’un hôpital, que sa mère était infirmière et que la cuisinière qui travaillait pour sa famille s’appelait Alma. Nous pouvons supposer que le personnage d’Alma s’est construit en écho à une personne réelle, que la morgue et l’hôpital sont des lieux symboliques, mais aussi familiers. On peut d’ores et déjà émettre l’hypothèse que la création a pour Bergman fonction cathartique, ce que Freud[18] appelle par ailleurs la sublimation. L’artiste rejoue des scènes vécues, met en scène ses traumatismes afin de les surpasser. Deux psychologues cliniciens, Alexia Jacques et Alex Lefebvre, ont observé une « similarité entre l’expérience du petit enfant dans la relation à sa mère, et l’expérience de l’artiste dans le temps de sa création[19] ». Ils rappellent l’importance des stimulations maternelles, toutes premières interactions de la vie d’un nourrisson qui permettent le « développement de l’ébauche du moi et influencent le travail de pensée créatrice ». C’est dans cette interaction que se forme la première image du moi. « La créativité s’enracine dans cette relation première[20] », et se situe à l’« interface[21] » puisqu’elle met en jeu le sensoriel et le signifiant, le corps et le penser, l’archaïsme et sa représentation.

Du masque à la peau

Les outils analytiques issus de la psychologie sont d’une aide précieuse pour la compréhension des représentations du moi-artiste. La difficile représentation du moi est au cœur du film de Pedro Almodóvar La Piel que habito (2011). Il s’ouvre sur une séquence générique qui figure de nombreux symboles ayant trait à l’enfermement, à la surveillance, à la contrainte. Cette séquence présente le décor, à l’aide de quelques plans fixes, travelling et panoramiques sur un paysage rural près de Tolède, l’espace se réduit à une propriété, puis un manoir et enfin une pièce. Le lieu est clos, fermé par des grilles, des fenêtres et un dispositif de vidéosurveillance avec interphone. Le personnage principal apparaît enveloppé dans une combinaison qui se présente à la fois comme un vêtement de soin (pansement), une peau artificielle, mais aussi un masque. Les notions d’habiter un corps et d’habiter un espace par la contrainte sont mises en images à travers l’enveloppe peau, le dispositif de vidéosurveillance et la captivité. Dans une position de yoga, le personnage cherche l’équilibre entre le canapé, le sol, le mur, la caméra, les livres : entre contrainte et émancipation. Le montage alterné qui suit montre une domestique préparant des médicaments et ce même personnage, Vera, découpant, collant des tissus, fabriquant des petites effigies. La construction de la représentation du moi chez Vera passe par l’intermédiaire de ces petites sculptures. Bien qu’elle soit retenue captive, elle n’est pas passive : elle agit, crée, nourrit son corps et son esprit.

Un peu en écho à l’œuvre de Bergman, une intrication masque-peau-projection se dessine dans l’œuvre de Pedro Almodóvar. Le titre du film, que l’on peut traduire par « La peau que j’habite », sous-entend une déconnexion identitaire entre l’enveloppe et l’âme : « la peau que j’habite n’est pas la mienne ». Il semblerait que le personnage soit lui aussi enfermé dans une Persona, dont il ne parvient à se dessaisir. Effectivement la peau de Vera est artificielle, ce personnage est par ailleurs le résultat d’une transformation et d’un assemblage chirurgical ayant entraîné un changement de sexe. L’expression du malaise identitaire et de l’enfermement se dessine dans les séquences suivantes qui mettent en scène le Professeur Ledgard, chirurgien esthétique clamant dans un amphithéâtre de médecine : « Le visage nous identifie », avec pour arrière-plan la visualisation 3D d’opérations réalisées sur la face du cobaye-Vera. L’idée d’enfantement et de création d’un être se déploie dans l’interaction avec la scène suivante grâce à un cadrage sur l’enseigne d’une maternité particulièrement symbolique. Enfin la troisième séquence introduisant le film décrit l’environnement du Pr. Ledgard : un espace clos qui est à la fois un laboratoire et un manoir orné de chefs-d’œuvre de la peinture.

La figure du chirurgien esthétique apparaît comme un double de l’artiste. On le représente dans son atelier, laboratoire, bloc opératoire aménagé au sous-sol de son manoir. On retrouve autour de ce personnage l’omniprésence de tableaux de Vénus dont La Vénus d’Urbino (1538) et La Vénus au Cupidon et organiste (vers 1555) du Titien, en plus de Miroir Venus (1991) de Guillermo Pérez Villalta. Dans l’espace intime de sa chambre (où les objets sont d’importants indices révélateurs de la psychologie du personnage), et plus précisément dans l’écran de surveillance ultra haute définition, près de son lit, apparaît sa Vénus qu’il prend tout particulièrement plaisir à contempler. C’est une image vidéo de Vera, sa créature, qui vit chez lui en captivité. Sa posture de fascination n’est pas sans rappeler l’enfant de la séquence introductive de Persona caressant l’image d’une femme, tel un objet de désir perdu. Dans les deux scènes, l’écran tient le rôle d’une interface proche de la peau ; il « matérialise, symbolise et ravive l’expérience de la frontière entre deux corps[22] ». L’image questionne et met en branle la notion de limite, entre la représentation du moi et le désir d’interaction avec l’autre.

L’interface à soi-même

Le psychologue Didier Anzieu a développé, dans les années 1980, le concept du « moi-peau », à partir d’une étude des fonctions biologiques de la peau et qu’il explique en ces termes :

« Figuration dont le Moi de l’enfant se sert au cours des phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme Moi à partir de son expérience de la surface de son corps. Cela correspond au moment où le Moi psychique se différencie du Moi corporel sur le plan opératif et reste confondu sur le plan figuratif[23]. »

Alexia Jacques et Alex Lefebvre ont transposé ce concept à l’analyse du processus créatif. Ils ont décelé une « analogie entre la figure de la peau et la toile du peintre[24] », puisqu’il s’agit d’une « surface de séparation et de contact, mais aussi une limite arrêtant le mouvement projectif[25] ». Selon eux, « la toile du peintre peut constituer métaphoriquement un Moi-peau et exercer les fonctions similaires » : le travail de création permet de « trouver un enveloppement primaire » afin de se reconnecter à l’objet de désir premier (la mère), ayant aussi fonction d’individuation exprimant un désir d’exister. Les finalités du désir créatif peuvent se situer dans l’enjeu de sa propre création, et de la définition d’une nouvelle identité ; l’œuvre d’art permet à l’artiste de restaurer sa propre image. « Cette dernière enveloppe, contient, colmate, étaye, tisse, recoud et rapièce de ses mailles les zones de fragilités du Moi-peau du créateur[26] ».

On peut, à la lumière de ces théories, interpréter la scène de contemplation comme portrait du moi-artiste et estimer que cette mise en scène fait fonction de métaphore ; elle permet à Pedro Almodóvar d’exprimer la relation complexe qui le lie à son œuvre. C’est une relation d’amour et de contrainte (on parle bien de contrainte de création), mais aussi de rejet et de désir, qui, dans le cas (extrême, voire pathologique) de ce chirurgien, tourne à l’obsession. Ce personnage, qui représente le double de l’artiste, se dispute avec sa créature, la rejetant parce qu’il la désire. Par l’intermédiaire d’un langage symbolique, identifiant l’œuvre comme une interface qui reçoit la projection du moi-artiste, le film porte un discours critique sur cette relation autoréflexive. Le film donne une représentation de cette relation qui se construit dans l’interaction de l’artiste à sa chose, à son imagination propre. Pour Alexia Jacques et Alex Lefebvre : « La création artistique met en branle la fonction de limite à travers ce retour à et sur soi et ce qu’il en est de l’image spéculaire, le narcissisme[27] ».

En mettant en scène la relation entre l’artiste et son moyen d’expression, ces deux films construisent une représentation du face-à-face entre le créateur et lui-même dans laquelle l’altérité est sans cesse interrogée. Cette situation, génératrice de malaise et de vertige, se retrouve symbolisée par la figure du monstre ; fusion de deux faces à l’intérieur d’un même visage chez Bergman et fusion du masculin, du féminin et du corps artificiel chez Almodóvar. Le monstre a un pouvoir expressif important, il rend sensible l’idée de transgression. Les mythes convoqués par ces deux films sont nombreux : on pense à Pygmalion, Prométhée (Frankenstein), Œdipe, Caïn et Abel ; ils invitent le spectateur à interroger la véritable nature de cette transgression dans ses différents niveaux de lecture : s’agit-il de la synthèse de deux visages en un seul, de la synthèse du masculin et du féminin, de la transgression bioéthique, de la transhumanité, ou bien est-ce l’obsessionnelle attraction du créateur pour sa création, son désir de contact avec l’œuvre, l’interface entre la nouvelle peau et lui-même.

Le film d’Almodóvar traite du malaise identitaire, des canons esthétiques comme processus d’enfermement, de la transsexualité, de la biotechnologie et de la société de surveillance. Entre Bergman et Almodóvar, les nouvelles technologies de représentation de l’humain et de sa modélisation (par l’image, la chirurgie esthétique et la culture de peau in vitro) soulèvent la question des limites de la Persona ; de la fabrication de soi en tant qu’Autre, en tant qu’image, en tant que représentation. L’analyse comparée de ces deux films fait apparaître une évolution sociétale cheminant vers un visage en représentation continue : ils rendent sensible toute l’énergie développée pour fabriquer un masque de moins en moins visible, de moins en moins décelable et sans doute tout aussi difficilement dessaisissable. L’inquiétante perfection du visage du personnage Vera indique un profond enracinement dans une Persona ; c’est un visage en constante représentation qui se sait surveillé. Vera est réduite à une image, c’est une invention incarnée dans un corps « transhumain ». Le Pr. Ledgard désire une image spectrale, sa créature venant réconforter une image de lui-même manquante ou défaillante — dans l’histoire un père, fils et amant meurtri par la perte de l’objet de désir.

À travers la figure du chirurgien — double de l’artiste — de La Piel que habito, Pedro Almodóvar fait un portrait de l’artiste en créateur absolu. Maîtrisant la chirurgie plastique et ses recherches biotechnologiques, il s’approche au plus près du fantasme de création de la vie artificielle. Les psychologues cliniciens convoquent l’idée d’ « autoengendrement, d’autoaccouchement de soi[28] » pour décrire la satisfaction ressentie par l’artiste ayant accompli et créé un objet ; « L’œuvre peut être symboliquement investie comme un enfant[29] ». Si pour Hans Belting : « Le film a rendu possible la première représentation d’« un masque animé[30] », chez Pedro Almodóvar, il permet de satisfaire le désir de créer la vie artificielle. Partant à présent du présupposé que les nouvelles technologies rendent le masque de moins en moins perceptible, peut-être influencent-elles de façon non négligeable la relation entre l’artiste et sa création. Tel Narcisse, l’artiste risque-t-il de se noyer dans la contemplation de l’image de son moi-artiste que lui renvoie son œuvre ?

[1] Jacques Aumont, Ingmar Bergman : Mes films sont l’explication de mes images, Paris, Cahiers du cinéma, p. 165.

[2] Parmi eux, Jean Guillaumin, Alexia Jacques, Alex Lefebvre, Didier Anzieu, ainsi qu’un entretien passionnant avec David Chandezon.

[3] Alain Delaunay, « Persona », Encyclopedia Universalis.

[4] Même s’il « n’est pas clairement établi ni prouvé que Persona dérive de Personare selon les recherches d’Henry Duméry.

[5] Un masque faisant résonner, portant haut la voix et mettant en valeur le personnage.

[6] L’action même de faire retentir la voix par l’intermédiaire du masque.

[7] Alain Delaunay, « Persona », Encyclopedia Universalis.

[8]. Voir à ce sujet la « méthode des Personas » développée par Alan Cooper dans l’ouvrage The Inmates Are Running the Asylum : Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity, Indianapolis, Sams, 1999.

[9] Hans Belting, Faces. Une histoire du visage, Paris, Gallimard, 2017, p. 10.

[10] Donald W. Winnicott, Processus de maturation chez l’enfant, Paris, Payot, 1970.

[11] Gilles Deleuze, « L’image affection : visage et gros plan », L’image-mouvement, Paris, Éditions de Minuit, 1983, p. 220-224.

[12] Propos du personnage du psychologue extraits de Persona (1966).

[13] Ingmar Bergman, Laterna Magica, Paris, Gallimard, 1987, p. 12, 19, 47.

[14] Jacques Aumont, Ingmar Bergman, op. cit., p. 30-33.

[15] Hans Belting, op. cit., p. 320.

[16] Jean Guillaumin, Le Moi sublimé – Psychanalyse de la créativité, Paris, Dunod, p. 47.

[17] Ingmar Bergman, Laterna Magica, Paris, Gallimard, 1987.

[18] Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Paris, Gallimard, 1989.

[19] Alexia Jacques, Alex Lefebvre, « La Création artistique…un en-deçà du désir », in Cahiers de psychologie clinique n° 24, 2005, p. 201.

[20] Ibid.

[21] Ibid. p. 199-200.

[22] Didier Anzieu, Le Corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, 1981, p. 72.

[23] Ibid., p. 203

[24] Alexia Jacques, Alex Lefebvre, op. cit., p. 205.

[25] Ibid.

[26] Ibid., p. 222.

[27] Ibid., p. 214.

[28] Alexia Jacques, Alex Lefebvre, op. cit., p. 214.

[29] Ibid., p. 215.

[30] Hans Belting, Faces. Une histoire du visage, Paris, Gallimard, 2017, p. 320.