La rentrée s’annonce. Et avec elle l’occasion pour Art Critique d’explorer les formations dédiées à l’apprentissage des arts plastiques en France.

Elles se divisent en deux sortes : les écoles des beaux-arts et les cursus dédiés en université. Et elles se donnent pour mission d’enseigner l’art en combinant pratique et théorie. Leur différence ? Les écoles des beaux-arts mettent l’accent sur la pratique. Alors que les cursus universitaires apportent plutôt une plus grande attention à la théorie. Dans les deux cas, ces formations sont dispensées par des artistes et des théoriciens. Elles proposent aussi des cours dispensés par des professionnels de la culture. En effet, nombre des jeunes rejoignant ces études car ils souhaitent devenir artistes. Mais ces écoles ont aussi pour but de leur fournir une plus large palette d’outils. L’objectif ? Faire en sorte qu’ils puissent également enseigner les arts ou intégrer le milieu culturel.

Les écoles publiques d’art

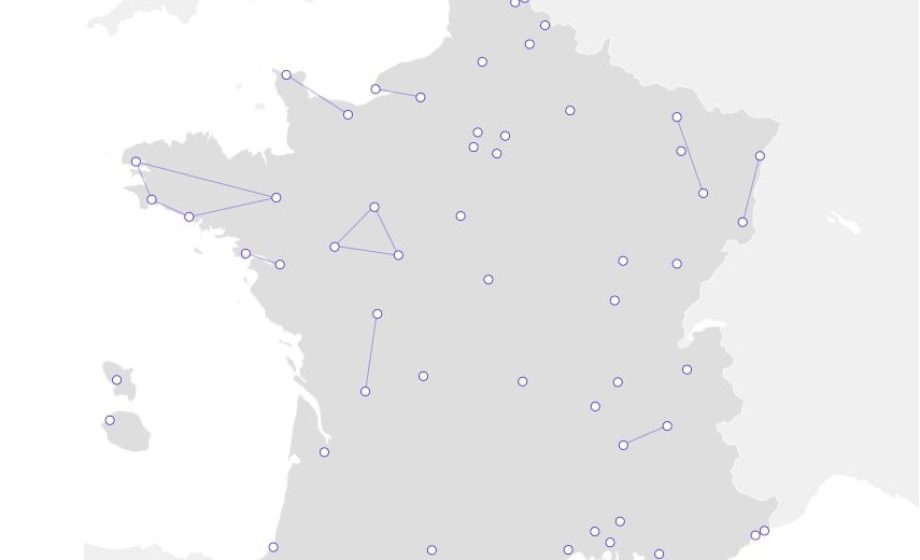

Il existe une cinquantaine d’écoles des beaux-arts en France. Et elles se divisent en deux groupes. Celles financées par l’État et celles financées par les collectivités locales.

Les premières bénéficient d’un budget et d’une renommée plus importante. Elles sont souvent plus difficiles d’accès même si l’entrée en école d’art se fait de toute façon sur concours. Bien que ça ne soit pas obligatoire et n’implique pas nécessairement une admission, les futurs étudiants peuvent d’ailleurs suivre une année préparatoire dans l’une des écoles proposant ce service. Le site de l’APPEA, Association nationale des classes préparatoires publiques, recense ces classes préparatoires.

Les écoles nationales supérieures d’art et les écoles territoriales d’art sont calquées sur le découpage universitaire. Le ministère de la Culture reconnait celles qui proposent un cursus de 5 années, divisé en un cycle de 3 ans suivi d’un cycle de 2 ans. Les diplômes obtenus à l’issue de ces cycles, le DNA (Diplôme National d’Art) pour le premier et le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) pour le second, sont d’ailleurs délivrés en ECTS. Ce qui permet une réorientation en université pour les étudiants qui le désirent.

Comme à l’université d’ailleurs, après une année de tronc commun, les élèves sont amenés à se spécialiser. Au sein des écoles d’art, il s’agit d’intégrer une option en art, en communication ou en design. Les étudiants approfondiront ensuite cette option durant les deux années dites de « Projet » qui constituent le second cycle.

Contrairement à l’université en revanche, les écoles d’art, nationales comme territoriales, ne permettent pas d’effectuer un doctorat. Certaines, comme l’ENSBA Lyon, proposent un post-diplôme. D’une durée d’un an, il ne s’agit pas d’une formation. Mais c’est plutôt un accompagnement professionnel à destination de personnes ayant déjà le statut d’artiste. Ces post-diplômes donnent accès à une bourse et souvent à un logement. Et ils permettent aussi de développer un réseau pour s’implanter sur la scène artistique locale.

Les parcours artistiques en universités

Outre les écoles publiques, il est donc possible de se former dans l’une des universités proposant un cursus artistique. Depuis quelques années, et comme pour les autres disciplines, l’admission des étudiants se fait sous réserve d’acceptation de leur dossier par le logiciel parcoursup.

Divisées en deux temps, les trois ans de la licence et les deux ans du master, ces études mêlent de nombreux cours magistraux (CM) dédiés à la théorie et quelques travaux dirigés (TD) consacrés à la pratique. Outre la proportion, inversée par rapport aux écoles d’art, entre les enseignements pratiques et théoriques, c’est surtout le type d’apprentissage pratique proposé qui diffère. Les universités ne possédant pas les mêmes ressources spatiales ou matérielles que les écoles d’art, on y trouve rarement, par exemple, d’atelier dédié au travail du bois ou de laboratoire de photographie argentique. Les enseignements s’appuyant généralement sur des infrastructures partagées avec d’autres cursus, certains médiums, comme la photographie ou la vidéo numérique, sont largement privilégiés.

À l’issue de ces cinq ans, l’université offre la possibilité d’effectuer un doctorat d’arts plastiques lequel a pour but de mettre la pratique de l’étudiant en perspective de démarches d’artistes établis. Cette recherche-création, comme elle se nomme, peut s’effectuer au sein d’une des trente Écoles Doctorales d’Arts Plastiques que compte le territoire français. D’une durée de trois ans a minima, ce dernier cycle peut être financé par le biais d’un contrat doctoral obtenu sur concours.

Les établissements privés reconnus par le ministère de la Culture

Pour compléter cette présentation des formations dédiées à l’apprentissage des arts plastiques, il faut ajouter l’existence de plusieurs écoles privées. Certaines d’entre elles, répertoriées sur le RNCP, Répertoire National de Certification Professionnelle, sont reconnues par l’État.

À lire aussi :