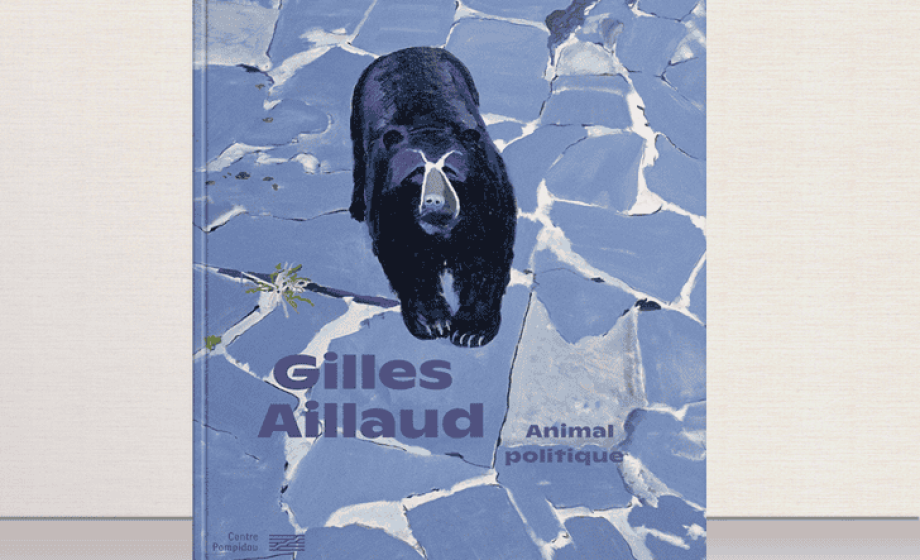

Dans le jardin des espèces, celui de la peinture, à quelle espèce appartient ou appartiendrait la peinture de Gilles Aillaud dont une exposition au Centre Pompidou propose un aperçu sans doute trop rapide mais somme toute significatif, à l’enseigne de son titre « Gilles Aillaud, animal politique »[1] ? Il est vrai qu’à l’exception de trois tableaux où l’animal brille par son absence tant il est présent dans tous les autres l’œuvre ne se lasse pas de montrer les animaux tant dans la diversité de leurs espèces (phoque, otaries, lions de mer, rhinocéros, hippopotame, ours, pingouins, orang-outang, panthères, lions, crocodiles, éléphants, flamants roses, perroquets, serpents …) que dans la façon dont ils se présentent corps entier, face, profil, dos, ou en partie, tête de phoque qui accueille et semble fixer, non sans intention, le visiteur à l’entrée de l’exposition, ou dans le miroitement de l’eau le corps entraperçu d’un crocodile. Ce bestiaire haut en couleurs de peinture se retrouve noir sur blanc dans la salle réservée aux dessins de l’artiste, véritable galerie aux portraits où il se plaît à saisir ce qu’on pourrait appeler le caractère de l’animal portraituré tantôt d’un simple trait qui en stylise l’allure, parmi d’autres le harfang des neiges, tantôt, la grenouille, d’un trait plus appuyé, voire saturé, le corbeau. Alors, Gilles Aillaud, de l’espèce de longue lignée des peintres animaliers ? Certainement pas, y contredisent à l’évidence deux caractéristiques essentielles de sa peinture, la première qui tient à son dispositif jamais naturaliste, la seconde relative à la manière du peintre.

Par dispositif, entendons la façon dont est construit l’espace du tableau, ce qui comprend son cadre et son cadrage, ce qu’on pourrait appeler en référence aux arts de la scène, théâtre ou cinéma, sa mise en scène. Le cadre, c’est-à-dire ici l’espace dans lequel s’inscrit la scène n’est pas le milieu de vie des animaux représentés, il est presque toujours le plus artificiel des cadres puisque c’est celui d’un zoo, ou du moins de quelque chose qui y fait penser car jamais ne sont montrées plusieurs scènes encagées comme il est de règle dans les zoos, pas plus que n’y figurent les visiteurs de ces lieux, à moins que, et c’est une hypothèse forte qui ne manque pas de venir à l’esprit, ces visiteurs soient ceux-là mêmes qui regardent les tableaux, dès lors pris, emprisonnés dans le cadre-cage du tableau. C’est du moins l’impression que communique un tableau intitulé Judas, cadrant étroitement une porte ouvrant non sur un autre espace mais sur un mur ou une autre porte percé(e) d’un judas, curieusement en position basse par rapport à la taille d’un adulte ; d’un jaune criard, symbole de trahison dans la peinture classique, il fonctionne comme un piège à regard : qui regarde qui ? À l’exception de ceux plus tardifs figurant à la fin de l’exposition, cette incarcération du regard se retrouve dans presque tous les tableaux. Piscine, cage ou fosse, le cadre se referme toujours sur l’animal enlevé à son milieu naturel, souvent esseulé et comme abattu de sa triste condition, privé de l’usage de ses forces dans un habitacle restreint qui le sépare de son territoire. L’enfermement ou l’encagement est redoublé par l’omniprésence des grilles, des treillis, des carrelages aux sols et des mosaïques aux multiples tessons colorés recouvrant les murs. La rigidité formelle de cette géométrie démultipliée à grande et petite échelles contraste avec la masse du corps de l’animal, avec son cuir, ses plumes ou son pelage (Orang-Outang de la Havane, 1967) et renforce l’opposition entre l’artifice de l’édifice civilisationnel et le naturel de la vie animale, bref entre culture et nature. L’animal n’est présent que représenté, enfermé dans le cadrage de la représentation qui ne peut l’offrir au regard qu’à la condition de le capturer et de le dévitaliser ; il ne nous est présent que soumis et déprimé, diminué et empêché. De cette dévitalisation témoignent aussi les arbres tronqués présents dans plusieurs tableaux (La fosse, 1969, Perroquets, 1974, Panthères, 1977) et l’arbre débité en billots à même le sol d’une pièce nue dans Intérieur jaune et bûches (1973).

Une telle mise en scène peut suggérer deux scénarios différents, d’ailleurs suggérés par le titre de l’exposition, « Animal politique », ainsi que par les dates de production des tableaux dans la période précédant Mai 68 dans le cadre du mouvement pictural de la Figuration narrative. L’expression « animal politique », empruntée à Aristote qui désigne par ces mots l’homme distingué des dieux et des animaux, ne s’appliquerait pas aux animaux mais à l’homme, moyennant une torsion imprimée à la pensée aristotélicienne qui, quant à elle, concevait la politique non pas en termes de domination mais d’organisation raisonnée. Dans l’atmosphère intellectuelle pré-68, la politique et plus largement la civilisation ont été souvent thématisées comme des systèmes répressifs dont il convenait de subvertir l’ordre et la domination. Dans cette optique, l’animal domestiqué et entravé ne serait rien d’autre que la figure anthropomorphisée de l’homme lui-même dont les désirs et les pulsions sont brimés par les contraintes civilisationnelles, ce dont deux livres célèbres de Herbert Marcuse, Éros et civilisation (1955, traduction française, 1963) et L’Homme unidimensionnel (1963, traduction française, 1968), se sont fait l’expression en élaborant la théorie de la civilisation répressive, non toutefois sans imaginer une autre forme possible de civilisation. Cette lecture anthropomorphique de l’œuvre ne tient cependant pas la route pour deux raisons au moins. La première tient à une déclaration résolue de Gilles Aillaud lui-même : « je peins des choses, je suis absolument incapable de peindre une idée »[2], les animaux sont des animaux peints et non des métaphores de l’homme, ils s’imposent à lui dans leur radicale et étonnante étrangeté jusque dans leur proximité. La seconde raison est qu’il n’y a aucune trace de dramatisation dans la peinture de Aillaud qui se présente plutôt avec la distance d’un froid protocole. Un autre scénario, plus circonscrit politiquement et en écho avec la conviction du peintre que la peinture engage une dimension de vérité, consisterait à y voir une forme de représentation de la colonisation, l’invention des zoos étant contemporaine des colonisations entreprises par les pays européens et des classifications systématiques des choses et des espèces qui les ont accompagnées dans le domaine du savoir, ainsi que l’a montré Michel Foucault. Iraient dans ce sens, non seulement l’aspect neutre et aseptisé de la représentation mais encore la présence dans l’exposition de deux tableaux qui n’ont pas pour centre l’animal mais l’exploitation de l’homme par l’homme, le premier, de très grand format, Vietnam. La bataille du riz (1968) qui montre, sur fond de rizière où s’affairent des paysans, une combattante vietnamienne aussi menue que résolue, escortant arme à la main un prisonnier américain à la taille impressionnante, version peut-être du célèbre slogan maoïste « l’impérialisme américain est un tigre en papier », le second, Réalité quotidienne de la mine (Fouquières-lès-Lens) (1971), très sombre, voit deux mineurs tassés dans l’ascenseur, la « cage » dans le langage des mineurs, descendre au fond de la mine. Deux tableaux qui rappellent la militance de Gilles Aillaud en mai 68 dont les luttes contre le colonialisme et l’impérialisme ainsi que contre l’exploitation ouvrière furent deux des axes majeurs. C’est après cette période militante que sa peinture a été presque exclusivement consacrée aux animaux, comme saisie par eux, car selon Aillaud « pour désirer être peinte, une chose [donc aussi un animal] doit avoir comme un sens, quelque chose qui dépasse son aspect visuel »[3]. Ce qui chez l’animal a « comme un sens », non pas une signification ou une idée mais ce qui se fait sentir et appelle son expression, n’est-ce pas plutôt une puissance à prendre pour ce qu’elle est, non pas d’abord ressource ou menace mais puissance d’être d’un corps et d’une forme de vie ?

L’autre caractéristique essentielle de l’œuvre de Gilles Aillaud relève de sa manière de peindre, de son geste de peintre pourrait-on dire. D’une part, le plus souvent, des couleurs à la tonalité froide, bleu et vert, crues ou assombries, la nappe d’eau au vert profond où dort une otarie, celle dont émerge la tête d’un phoque à l’entrée de l’exposition ou bien, fond bleu luminescent, La cage aux lions (1967). D’autre part, la figuration des animaux ne flirte jamais avec la précision du taxidermiste ou celle des peintres animaliers, pas davantage avec la netteté surréelle de la peinture hyperréaliste. Dans un entretien, Aillaud parle de l’éclat des apparences comme la surface qui occulte ce qu’il appelle « l’autre moitié du couple » : « L’apparence n’est pas la meilleure ou la plus complète manifestation de ce qui est, dans la mesure où l’apparence prend tout, absorbe, réclame tout, peut tout avoir, prétend être tout »[4]. Ses animaux ne sont pas réduits à la surface des apparences, au spectaculaire, si les hommes les montrent, dans les zoos ou dans des documentaires, ils ne se montrent pas, pas plus qu’ils ne paradent ; leur façon d’être là est d’être ailleurs dans un monde présent au nôtre mais en retrait et en réserve du nôtre, pris, en un sens, puisque enfermés dans nos cages et nos vitrines mais nous échappant malgré tout. C’est le paradoxe de leur enfermement de révéler qu’ils nous restent insaisissables jusque dans leur isolement et leur désœuvrement, à la fois proches et tout autres. Ce que le redoublement de l’enfermement de l’animal dans l’espace du tableau montre, ce n’est pas la bête réduite à sa plus simple expression mais la bêtise de la civilisation qui recourt à cette pratique sous couvert d’esthétisme et de savoir ; le splendide Rhinocéros de dos (1966) qui envahit l’espace du tableau au point de menacer d’en forcer le cadre en est une expression saisissante, manière de dire, soyons ironiquement anthropomorphes, « allez vous faire voir ! ». Le dispositif pictural comme la manière de peindre renvoient le regard porté sur les animaux au regardeur et en interroge le bien-fondé. L’inscription du regardeur dans le champ du tableau, à la fois comme celui qui l’organise et comme celui qui s’y trouve enfermé, passe par-delà l’opposition de la nature et la culture pour mettre l’accent sur le point vif des relations entre les hommes et les animaux et sur d’autres manières de les envisager que celles de la prédation et de la domination. Si l’animal est politique, c’est au sens où son altérité et son étrangeté engagent la question de savoir quelles relations nous pouvons et voulons avoir avec lui et pour autant que la politique ne consiste pas en rassemblement des semblables mais a pour enjeu l’invention de rapports et de liens communs entre dissemblables en vue d’une covivance. Si nous nous devons de faire une place aux animaux dans l’étonnante diversité de leurs espèces, c’est pour que le monde ne soit pas trop humain, rien qu’humain, et finalement inhumain. C’est peut-être cet au-delà ou en-deçà à part de l’humain que la dernière partie de l’exposition présente dans des grands formats restituant aux animaux leur territoire avec l’immense frise des flamants roses sur le lac Nakuru au Kenya et les girafes aux taches fondues dans l’arborescence de la savane. Le tableau se fait alors réserve, au double sens du terme, ouvrant un libre espace aux couleurs chatoyantes des vies animales.

La juxtaposition, dès l’entrée de l’exposition, du saisissant tableau de la tête de phoque émergeant de l’eau glauque d’une piscine et de celui d’un vol d’oiseaux haut dans l’illimité du ciel (Vol d’oiseaux, 2000), propose de voir et de lire dans l’œuvre de Gilles Aillaud l’émancipation d’un regard. On aura compris que cette exposition, sobrement et rigoureusement scénographiée, plus qu’un hommage rendu à un grand artiste et poète, disparu il y a près de vingt ans, s’attache à rendre sensibles les résonances que son œuvre présente avec les inquiétudes et les interrogations de notre présent.

[1] Gilles Aillaud. Animal Politique, 4 octobre 2023-26 février 2024.

[2] « Zoo. Le tapir ou l’hippopotame, littéralement et dans tous les sens », entretien avec Annie Magnard, Libération, 18 avril 1978 ;

[3] Gilles Aillaud, « Paroles d’artistes », op. cit., p. 40.

[4] « Labyrinthe des apparences », entretien avec Gilles Aillaud, 1985, reproduit dans Gilles Aillaud, coll. Paroles d’artistes, Fage éditions, Paris 2022, p. 44.