Créateur d’un personnage de vrai-faux reporter devenu emblème de la pop culture, phénomène d’édition ayant suscité des centaines d’ouvrages d’exégèse, Hergé voit sa vie, son œuvre, ses zones d’ombre et son rapport à l’art résumés dans un « Que sais-je ? », collection encyclopédique qui ne comptait jusque-là qu’un seul titre – générique – consacré à la bande dessinée.

Presque centenaire, classique des étagères d’enfants et source d’inspiration pour le cinéma, Tintin semble avoir déjà livré tous ses secrets. Comme chacun sait, le héros parcourt le vingtième siècle avec une acuité certaine, alors qu’il émerge d’abord dans une publication catholique belge très à droite, avant de s’épanouir, le temps de l’Occupation, dans la presse collaborationniste. De toute évidence, dans une galerie de personnages aussi graphiques que truculents, les femmes sont peu à la fête, la caricature antisémite est rare mais encombrante, et le rapport du protagoniste au colonialisme apparaît fort naïf, du moins au départ. Quant à Georges Remi, alias Hergé, il fut un homme en proie à des crises existentielles, engagé dans une relation complexe avec des personnages qu’il ne souhaitait céder à aucun successeur. Tous ces éléments, et bien d’autres clés de la psyché et de l’univers hergéens largement répétés dans d’innombrables ouvrages, articles et numéros hors-série de magazines, figurent bien sûr dans ce livret de Thierry Groensteen (Hergé, « Que sais-je ? » n° 4297, Humensis, 2025). Toutefois, au-delà de la « tintinologie » grand public, l’historien et théoricien de la bande dessinée explicite la vie, l’œuvre et l’héritage d’Hergé, de la manière la plus exhaustive possible dans un format contraint de 128 pages.

S’il l’a titré Hergé, Thierry Groensteen aurait presque pu nommer son ouvrage Hergé et Tintin, tant le héros semble indissociable de son créateur, au point d’avoir phagocyté le reste de son œuvre. Sur ce dernier point, nous savons que le phénomène n’est pas unique dans la bande dessinée belge, un domaine dans lequel les Schtroumpfs de Peyo, autres solides figures de l’imaginaire collectif, ont éclipsé Johan et Pirlouit aussi sûrement que Tintin a éclipsé Quick et Flupke. Cependant, si les lutins bleus jouissent d’une très grande autonomie vis-à-vis de leur discret inventeur, ce n’est pas le cas de Tintin ni de tout l’univers qui l’accompagne. En fait, ce que la lecture de l’ouvrage de Groensteen tend à montrer, c’est que le terme d’« auteur » ne semble pas extravagant lorsqu’on parle d’Hergé, un novateur qui a hanté sa création autant qu’il a pu être hanté par elle, ou par la manière dont il s’en détachait.

Hallucinations et chronique du siècle

Hanter est bien le verbe qui convient, tant il est question de cauchemars dans Tintin, notamment les rêves surréalistes de personnages tour à tour en manque d’alcool, possédés par l’esprit d’une momie, ou médiums pressentant une catastrophe. Sans oublier les angoisses de l’auteur lui-même, qui lui ont inspiré Tintin au Tibet (1960), en réponse à des rêves obsessionnellement blancs, mais pas seulement cet album-là. Ainsi Thierry Groesnteen rapporte-t-il l’analyse de l’essayiste et scénariste de BD Jacques Samson sur L’Étoile mystérieuse (1942), récit apocalyptique s’il en est, avec son faux prophète, sa comète et ses araignées géantes, où « le monde paraît d’emblée assujetti à une logique hallucinatoire ».

Du « poison qui rend fou » au vide spatial en passant par diverses « manifestations de l’irréel et de l’insolite dans l’œuvre d’Hergé », Groensteen cerne une œuvre possédée, qu’il qualifie toutefois de « globalement […] réaliste ». Hergé se décrivait d’ailleurs lui-même comme « un type du siècle de l’auto, du béton armé et de la TSF », ce que ses personnages sont incontestablement, aussi extravagants soient-ils par ailleurs. En fait, c’est tout un télescopage de réalisme et de fantasmagorie placé sous le signe de l’humour, ainsi que l’implication du héros dans la marche du monde – de l’Amérique centrale à la Chine, en passant par la Lune et par les pages de « Paris Flash » – qui donnent aux aventures de Tintin une très singulière dimension pop. Ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à Andy Warhol, auquel Hergé a rendu plusieurs visites.

Hergé, comme Warhol, a commencé sa carrière par l’imagerie publicitaire, discipline en plein bouillonnement dans les années 1920. Cette approche n’est probablement pas sans incidence sur les débuts de Tintin. Thierry Groensteen décrit en effet un élan modernisateur remarquable dans le domaine des illustrés pour enfants, qui a vu l’auteur belge passer des dessins presque archaïques de Tintin au pays des Soviets (1929) à un chef-d’œuvre graphique comme Le Lotus bleu (1934) en un temps extraordinairement court. Une lancée impressionnante, si l’on compare Tintin à ces héros du siècle naissant que sont Bécassine (1905) et Zig et Puce (1925), que leurs créateurs respectifs, Pinchon et Saint-Ogan, « n’auront jamais cherché à faire évoluer ». En revanche, dans un contexte éditorial franchement conservateur, l’esprit de Hergé lui-même n’évolue pas si vite. Ainsi, dans son autre œuvre dessinée, les deux gamins espiègles Quick et Flupke se prêtent-ils à une ridiculisation de l’art moderne, lorsqu’ils visitent une exposition monochrome noire intitulée « Bruxelles la nuit ». C’est d’autant plus ironique que, le siècle avançant, Hergé devient collectionneur d’art moderne et contemporain, passionné au point d’envisager un album de Tintin sur ce thème.

La quintessence de la ligne

Thierry Groensteen souligne l’importance de la ligne claire, technique hergéenne par excellence, destinée à fabriquer « un dessin qui soit compris instantanément ». Ce style graphique, composé de traits incisifs enfermant des aplats, est issu de l’assimilation d’un riche héritage, notamment celui du populaire illustrateur alsacien Hansi ou du peintre René Vincent. Cette ligne claire est intellectualisée par Hergé comme une forme d’écriture, « l’expression d’une intelligence du monde », et sa collection d’art semble d’ailleurs répondre à sa vision du dessin. Il y accueille des artistes comme Joan Miró, Roy Lichtenstein, et même plusieurs toiles lacérées au cutter de Lucio Fontana. Sur les œuvres de ce dernier, Groensteen explique que « la netteté des incisions ainsi pratiquées permet de voir en elles quelque chose comme un tracé ultime, la quintessence de la ligne ». Et peut-être une certaine forme de blessure ou de (mille) sabordage, serions-nous tentés d’ajouter.

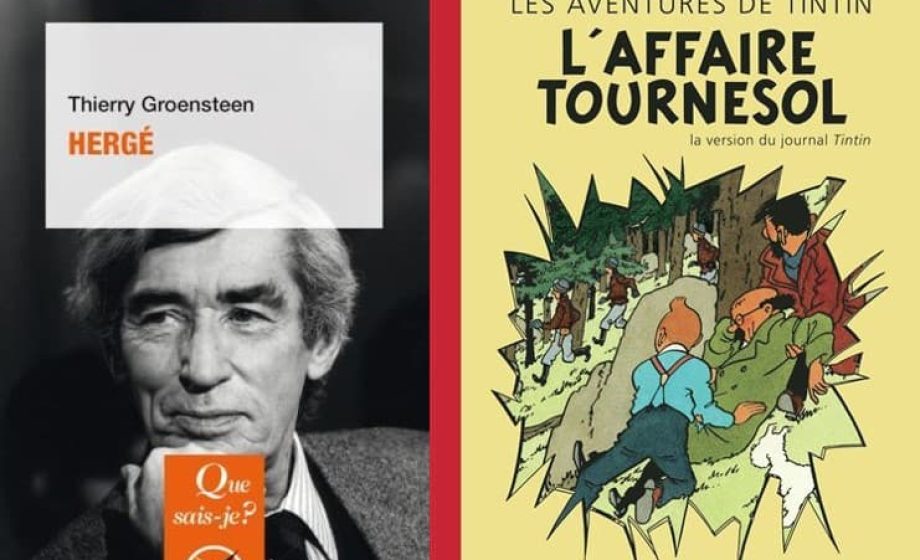

Si Tintin et ses acolytes sont devenus des figures des arts populaires, c’est bien Hergé qui apparaît sur une œuvre de Warhol. C’est aussi lui qui figure en couverture du « Que sais-je ? », non pas portraituré par l’homme de la Factory, mais pensif et sombre, sur une image tirée d’une émission de télévision. Dans cet épisode d’Apostrophes de janvier 1979, il ne défendait pas vraiment son héros face aux piques de Bernard Pivot, confirmant ainsi sa relation tourmentée avec un personnage trop enfantin. Une forme de désamour qui, nous rappelle Groensteen, n’a pas échappé à ses biographes, notamment Benoît Peeters, qui rapportait en 2002 de déchirants propos lâchés par Georges Remi à son épouse Germaine. Au sortir de la guerre, à l’âge de quarante ans, il lui avait avoué ne plus se sentir assez « frais, jeune, spontané, net et propre, et un rien niais » pour s’intéresser encore réellement à Tintin. Il en a pourtant fait son grand œuvre. ///