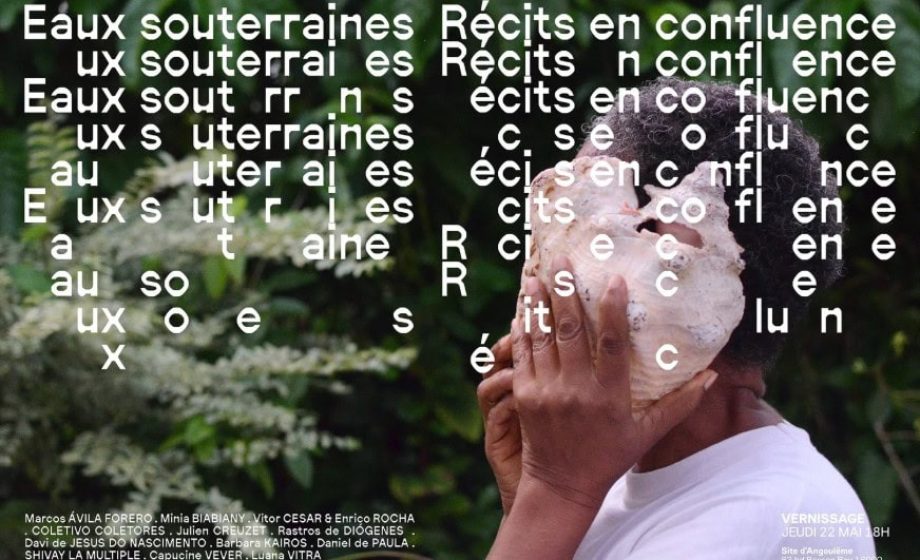

Cette exposition, présentée au sein du Frac Poitou-Charentes, résulte d’une exploration de deux scènes artistiques, l’une française, l’autre brésilienne, par Irene Aristizábal, directrice du Frac, Ana Roman, responsable des programmes artistiques de l’Institut Tomie Ohtake à São Paulo et Catalina Bergues, curatrice de l’Institut. Les curatrices ont travaillé dans un dialogue fécond afin de mettre en lumière des pratiques de jeunes artistes. Nos relations à l’eau sont au cœur des problématiques actuelles telles que la sécheresse, le poids des infrastructures, celui de la colonisation. Les artistes tentent de nous faire percevoir des liens fertiles liés au fleuve, leur prise en compte comme entités vivantes à considérer, à respecter pour elles-mêmes. Le territoire brésilien, celui de la Charente, les constructions humaines qui structurent la vie des fleuves se rencontrent ici.

Les œuvres incarnent chacune des enjeux environnementaux, ouvrent des pistes de compréhension quant aux multiples couches mémorielles au cœur des fleuves. Chacune nécessite de passer du temps à aborder des contextes géographiques, l’engagement des artistes, pour certains leur attitude vis-à-vis d’un milieu où ils vivent, pour d’autres leur attention à des territoires à partir desquels ils portent un nouveau regard.

Les travaux de Vitor Cesar et Enrico Rocha s’appuient sur une exploration de la Caatinga, un biome dans le nord-est du Brésil, en proie à la sécheresse. Les mots et la vidéo rendent compte des fragilités, des inégalités causées par les politiques publiques. Au sol, une première sculpture de Julien Creuzet attire notre regard. L’artiste est allé enquêter dans les archives départementales pour y déceler dessins et motifs, témoignant de l’histoire coloniale de la Charente. Plus loin dans l’exposition, une autre pièce provient de l’œuvre totale que l’artiste avait réalisée pour le pavillon français à l’occasion de la Biennale de Venise. Le projet Zona de Imaginação climática de Rastros de Diógenes mené lors d’une résidence dans le désert de Sonora au Mexique nous donne à penser à un autre monde possible. Son œuvre ici présentée sous forme de carte sensible présente un récit fictif, spéculatif à partir d’une « zone d’imagination climatique ». Fondatrice de Terreiro Afetivo, un espace de création collective fondé sur des pratiques écologiques et décoloniales, l’artiste a également proposé une œuvre à partir de graines qui ont germé, signes de l’espoir incarné par les semences.

Dans la grande salle, plusieurs œuvres occupent le sol et se répondent à la manière d’une confluence entre deux cours d’eau. Nous sommes d’abord attirés par un dessin de lignes et de motifs géométriques réalisés avec de la terre : évocation de la trame d’un tissage de nasses… L’installation de Minia Biabiany tend à renouer par le sensible avec le passé enfoui de la Guadeloupe. Pour Shivay la Multiple, chaque fleuve est à considérer comme un possible être vivant. Son œuvre s’apparente à un autel dans lequel elle associe céramiques, calebasses, perles, cauris, plantes et vidéos. Les contes sont au cœur de son travail artistique, participant à la construction d’une identité commune. Pour Capucine Vever, chaque territoire peut être l’objet d’une recherche afin de déceler un passé parfois caché. Ses colonnes en argile émaillée avec du limon de la Garonne révèlent les traces de nœuds d’amarrage. En écho à son installation, la création sonore Les troubles de la Garonne nous laisse entendre la déshumanisation des êtres humains durant la traite négrière. Les œuvres Paó et Mathématiques des esprits minéraux de Luana Vitra nous incitent à considérer certains matériaux comme la céramique, le verre, le fer et le cuivre en tant que possibles conductions énergétiques. Ces éléments sont, chez certaines cultures notamment en Afrique du Sud, vecteurs de spiritualité et de connexions avec des forces invisibles. Sur les deux niveaux d’exposition, Barbara Kairos déploie une œuvre inédite réalisée à partir de décoctions de ceps de vigne. Le motif de la bouée, révélateur du jeu, de l’insouciance renferme le trauma des écosystèmes pollués, là où la faune et la flore sont en train de disparaître.

Sur la mezzanine, la vidéo de davi de jesus do nascimento le montre en dialogue avec une carranca, sculpture traditionnellement fixée à la proue des navires sur le fleuve São Francisco, là où il a été élevé : une forme de relation, de communion avec l’eau. Les sons de la vidéo Atrato, de Marcos Ávila Forero, résonnent dans l’espace d’exposition. L’artiste a filmé un groupe de riverains du fleuve Atrato en Colombie en train de frapper la surface de l’eau pour engendrer une musique qui à la fois s’apparente à des rythmes traditionnels et renvoie aux conflits qui durent dans cette région : une œuvre d’une grande force tant elle exprime la puissance de certaines traditions ancestrales.

En somme, les artistes de cette exposition témoignent de leur vécu, de pratiques traditionnelles, de rites et de luttes pour reconsidérer la place des fleuves dans notre existence. Ils nous ouvrent des pistes d’accès aux différentes histoires parfois troubles de ces cours d’eau. À nous d’appréhender les contextes historiques et géographiques dans lesquels travaillent ces artistes afin de suivre les confluences entre les fleuves. Ce projet curatorial invite à écouter plusieurs voix, à s’ouvrir à différents modes d’habitation et ravive des faits à la fois historiques et récents dont il est nécessaire de tenir compte pour restaurer les équilibres au sein des lits fluviaux.

Le second volet de cette exposition aura lieu à l’Instituto Tomie Ohtake à São Paulo du 13 novembre 2025 au 1er mars 2026.