Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui Anne Favier analyse les portraits d’Heather Dewey-Hagborg.

Des visages de façade

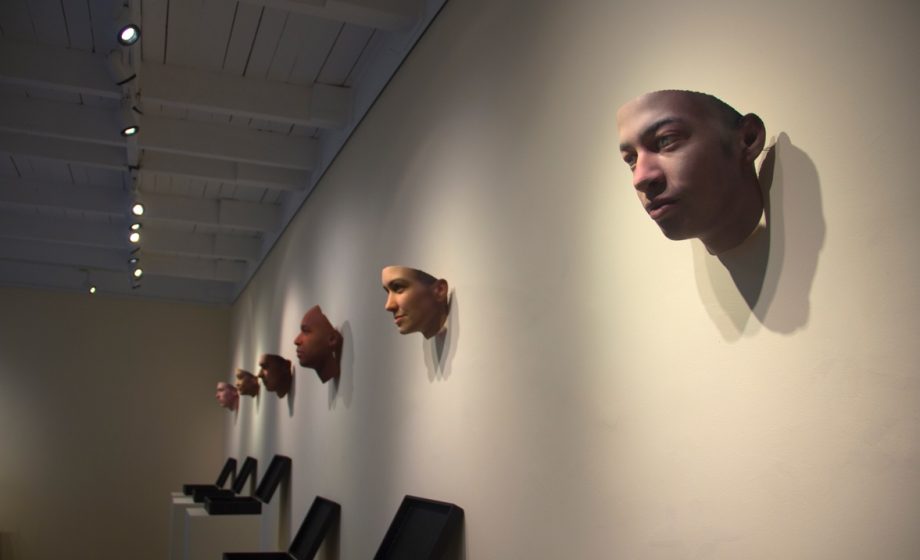

Dans la salle d’exposition[1], tels des boucliers faciaux en volume, des faces découpées au niveau du front head sont accrochées au mur, très haut, à mi-chemin entre une galerie de portraits-robots en 3D et des trophées en surplomb qui morguent le spectateur de leur hauteur incompatible avec tout vis-à-vis. Interrogée au sujet de ce dispositif de présentation, l’artiste précise pourtant vouloir privilégier un accrochage à hauteur de regard[2].

Malgré le caractère artificiel de ces réalités improbables, ces artefacts n’en sont pas moins chargés d’une certaine présence. Imprimées en 3D, ces étranges faces ne sont pas tout à fait symétriques, mais elles se rapprochent néanmoins du masque, par leur structure d’enveloppe évidée, leur frontalité, leur hiératisme, la qualité de leur surface – à la fois lisse et pixélisée par endroits –, ainsi que leurs larges yeux fixement grands ouverts. Ces portraits-façades, comme des masques vides, ne sont pas des empreintes directes de visages imprimés au contact de leurs modèles par les techniques classiques du moulage, à l’instar des ancestraux masques mortuaires, ce sont paradoxalement des faces produites à distance de tout modèle, et en l’absence même de tout modèle. « I thought, how much can I know of someone by what he or she leaves behind ?[3] », s’interroge en ce sens l’artiste pour ce travail. Ces étranges portraits sont des représentations de faces humaines imprimées à échelle un par les techniques de l’impression 3D, à distance, à partir de résultats d’analyses biologiques, et plus précisément, à partir de relevés de traces d’ADN laissées par des inconnus dans l’espace public. L’analyse des données génétiques aurait ainsi permis la révélation d’un certain nombre de traits physiques. Cette technique, relativement récente, qui tend à la traduction de telles données permettant d’obtenir des typologies morphologiques à partir du phénotype, est nommée phenotyping. Surtout utilisée aux États-Unis, elle se développe aussi aujourd’hui en Europe.

Comment l’artiste Heather Dewey-Hagborg a-t-elle procédé lorsqu’elle inaugurait ce processus de traduction à des fins artistiques en 2011-2012 ?

Après avoir prélevé, avec les précautions d’une enquêtrice, des résidus de chewing-gums crachés ou encore des mégots de cigarette jetés par d’illustres inconnus dans des lieux publics de New York, l’artiste, douée d’une formation de biologiste, a procédé au séquençage de l’ADN, recourant par la suite à la société californienne de biotechnologie 23andMe qui propose également aujourd’hui à tout un chacun, moyennant quelques centaines de dollars, une analyse génétique du génotype et du phénotype (notons que cette pratique est strictement interdite en France et qu’elle fait l’objet de nombreux débats et recherches en bioéthique). C’est moins le génotype que le phénotype, c’est-à-dire, dans le domaine de la génétique, l’ensemble des traits observables d’un individu, qui a intéressé Heather Dewey-Hagborg. En recoupant les résultats des analyses du phénotype, elle a pu mettre en évidence des caractéristiques physiques présupposées des inconnus dont elle a récupéré le matériau génétique : la couleur des yeux, l’espace entre les yeux, le sexe, la tendance au surpoids, les éventuelles taches de rousseur, et l’origine « biogéographique ». Pour traduire ces données en iconographies, elle a créé un logiciel permettant de convertir les résultats de l’analyse génétique afin de dialoguer avec un autre logiciel de reconnaissance faciale, le Basel Face Model, un logiciel libre qui permet de produire une simulation en 3D d’un visage paramétré. Cette représentation virtuelle est ensuite matérialisée à échelle humaine, par les moyens de l’imprimante 3D.

Les données sans visage

Les données sans visage de modèles inconnus, qui proviennent des analyses génétiques, sont donc modélisées avec un logiciel qui a cependant été instruit par des visages de modèles en chair et en os, scannés au préalable pour l’élaboration de la base de données usitée. Il y a donc bien des fragments d’autres visages humains et incarnés qui sous-tendent ces visages génétiques et génériques. Ce matériau humain à l’origine de la création des nouveaux modèles explique ainsi la subtile dissymétrie des portraits imprimés, car le visage humain échappe à la symétrie du masque. Derrière chaque face que l’artiste a fait imprimer, existe donc un prototype synthétisé.

Ainsi, le visage imprimé en 3D résulte d’une synthèse d’autres visages orientée par le transfert des données génétiques. Mais ces profils phénotypiques sont en réalité très approximatifs : d’une part les résultats de l’analyse ADN du phénotype relèvent de probabilités plus ou moins précises (notons aussi que le morphable model utilisé a été configuré à partir du scannage de seulement 200 personnes d’environ 25 ans, de type européen pour la plupart), et d’autre part, pour chaque information et donc caractéristique physique, il existe une palette de déclinaisons du morphable model du logiciel de reconnaissance faciale. Au regard de cette variabilité, le portrait-robot de l’inconnu peut donc s’incarner sous de multiples identités. Les choix de l’artiste sont dès lors subjectifs pour produire ou bien plutôt créer et arrêter une vision ou configuration de cet étranger analysé-synthétisé, puis incarné par l’impression en 3D.

De surcroît, il est impossible de comparer le modèle inconnu avec son autre imprimé et d’apprécier in fine la fiabilité du protocole. Excepté peut-être lorsque l’artiste, en 2012, réalise son autoportrait par analyse de son ADN. Mais la précision n’est pas l’enjeu de cette recherche artistique. Car à travers cet ensemble de portraits en 3D, Heather Dewey-Hagborg révèle au contraire l’approximation d’une telle entreprise de traduction de données indicielles et génétiques en un portrait-robot iconique. En ce sens, elle ne tend pas à améliorer les résultats de sa recherche, mais bien plutôt à rendre compte, en 2012, sur le mode de la dystopie, des limites de cette démarche aux résultats aussi imprécis qu’orientés. L’artiste encourage ainsi un questionnement critique sur la surveillance génétique, « It is not a scientific study about how to construct faces from DNA. It’s a provocation meant to make you think about privacy[4] ». Le généticien français Bertrand Jordan écrira également en 2011 : « L’idée d’un portrait-robot déduit de la seule analyse de l’ADN reste donc du domaine de la science-fiction[5] ».

Au-delà de l’exploitation de protocoles scientifiques, l’artiste cherche également à produire des faces douées de présence, reconvoquant ainsi toute l’histoire du portrait. En ce sens, Heather Dewey-Hagborg précisait[6] ne pas considérer ces faces imprimées comme des masques vides et n’hésite pas à parler d’« une résonance particulière » entre le regardeur et ces représentations qu’elle envisage dans des face-à-face avec un autre qui pourrait bien aussi être soi-même. Dans cette perspective, le travail particulier opéré sur les yeux qui peuvent être repeints numériquement ou à la main, dans une quête de cette ineffable humidité de l’œil, recherchée par tout peintre de portrait, est éclairant. Conjointement pourtant, au-delà de ces adorables leurres[7], l’artiste laisse étrangement transparaître par endroits la nature de ces artefacts en faisant apparaître, au-delà de la surface lissée des peaux imprimées, les voxels qui produisent une texture de pixels volumétriques.

Le mode opératoire ainsi dévoilé, l’œuvre Stranger Visions, 2012, ouvre un ensemble de questionnements esthétiques.

Avec ces portraits nouvelle génération, les traits ne sont plus portés en avant, en accord avec l’étymologie latine du terme portrait – protrahere – mais bien plutôt tirés de l’exploitation de ce qui reste, en l’absence de tout porteur. La relique est, littéralement, ce qui reste. Aussi, les Stranger Visions de Heather Dewey-Hagborg font-ils sourdre à plusieurs niveaux le prototypique masque mortuaire, portrait de substitution déchargé d’expression, produit par la fixation des traits du modèle en partance, au plus proche de son identité imprimée par moulage. Mais au « visage-guide[8] », qui serait, selon Max Picard, l’indice du véritable visage délivré par le masque mortuaire, se substituent avec ces portraits numérisés des visages-preuves virtuels ou de nouveaux visages-guides informés à distance et informatisés. Et les faces imprimées en 3D, indemnes de toute expression et de marques du vivant, sont des visages dénués de vie, mais également des masques dénués de mort. Affranchies de traces de vie comme de mort, elles se présentent hors du temps, exemptes de rapport avec un modèle vivant. Au regard de ces visagéités désincarnées, Hans Belting remarque aussi :

« Aujourd’hui, on produit des visages qui ne correspondent plus au monde des corps et que l’opposition entre la mort et la vie ne suffit pas à décrire. Ils substituent à la mémoire de la présence un flux temporel sans passé ni futur. On pourrait dire que l’on produit des visages qui n’appartiennent à personne en propre, et n’existent qu’en tant qu’image[9] ».

L’analyse ADN ne considère d’ailleurs pas l’épigénétique, c’est-à-dire la modulation du patrimoine génétique en fonction du contexte. Avec l’ensemble des Stranger Visions, 2012, la fixation de l’identité dans les traits physiques présupposés est une mise à mort du visage comme perpetuum mobile. Images à l’image de rien, ces faces à la ressemblance vide sont avant tout des visages symboliques qui manifestent ce que Belting pourrait désigner comme l’ « ex-carnation du visage[10] ».

La manifestation de l’artefact par la présence des voxels exacerbe encore la proximité de ces portraits avec le masque. Leur frontalité, associée à leur étrange présence, rappelle également les énigmatiques « témoin[s] muet[s][11] » de l’Égypte ancienne, les portraits du Fayoum, conservés hors du vivant en recouvrant sur les tombeaux les visages absents. Comme eux, les visages portraiturés d’inconnus étrangers semblent mis à mort et cristallisent cette ressemblance cadavérique[12] qui serait, selon Maurice Blanchot, la spécificité de l’image, en particulier dans la recherche de la ressemblance. Et le portrait exacerbe la question de la ressemblance.

Mais quelle est la nature de la ressemblance à l’œuvre pour l’ensemble de ces faces modélisées et matérialisées à l’échelle d’un modèle absent ?

À la recherche du visage-preuve

Être au plus près de son sujet, n’est-ce pas là la promesse de l’ADN ? Dans l’hypothèse de voir ce processus sensiblement amélioré avec l’assurance d’une fiabilité idéale, les Stranger Visions incarneraient alors la représentation même de la conformité. Ce seraient des visages sans vécu, de purs visages synthétiques, intacts, non usés par les accidents et les ans et non déformés par les expressions. S’agirait-il de nouveaux prototypes, qui présentifieraient nos caractères – du latin character : empreinte, ce qui est imprimé – imprimés en profondeur dans chacune de nos cellules ? En regard de chaque prélèvement, Heather Dewey-Hagborg pourrait alors imprimer un type-idéal, une reformulation du visage-modèle au plus près du modèle absent et copie-conforme de l’identité. Dès lors, la face qui porte le visage disparaîtrait, laissant place à son prototype d’un autre genre, le modèle-même de l’individu enfin décodé. L’ADN est d’ailleurs communément appelé « code du vivant ». Ne serions-nous pas curieux de rencontrer notre propre modèle, notre vrai visage enfin décrypté, la formule même de notre visage, intact, copie conforme de notre identité, c’est-à-dire la formule-type de notre visage ? Ces nouveaux modèles ainsi modélisés ne deviendraient-ils pas alors des moules auxquels se conformer, des masques dans lesquels imprimer sa face ? Simulations en 3D, les Stranger Visions, comme objets de substitution, évoquent le régime du simulacre, la mise à mort du référent, ou encore « la précession du simulacre[13] » selon Jean Baudrillard. Plus récemment, Christian Girard résumait la nature singulière de ce visage de la représentation qui serait celui de la simulation :

« La simulation a délogé la représentation, sans doute une fois pour toutes […] La production d’une réalité sans mimesis, sans intermédiaire, sans média : le simulat avec son épaisseur propre[14] ».

Dès lors, le masque ne masque plus rien et le visage synthétisé et virtuel a évacué son modèle et son porteur. Au-delà de la logique mimétique propre à la représentation, c’est bien le régime du simulacre qui lui succède. L’œuvre de l’artiste français Raphaël Fabre, CNI, 2017, constituée d’une carte d’identité officielle réalisée avec une photographie « d’identité » entièrement reconstituée numériquement, en l’absence de son modèle et de toute adhésion à son référent, fait également écho à ces conditions représentationnelles contemporaines.

Le visage devient donc un programme… à la condition toutefois de résumer le visage en un principe d’identité et d’identification. Quid alors du visage qui, selon Emmanuel Levinas, « ne saurait être compris, contenu, et toujours percerait sa forme[15] », et son identité ? Le visage, réduit à son identité morphologique et reconstitué à partir de caractéristiques physionomiques en un certain ordre assemblées, se mue en portrait-robot ou en en masque de la physionomie. Les faces synthétisées de Heather Dewey-Hagborg pourraient ainsi évoquer des pratiques artistiques jouant du détournement du protocole du portrait-robot : les Autoportraits-robots, 2015, de Leandro Berra, par exemple, qui mettent en perspective le portrait photographique d’un sujet avec celui établi par un logiciel de portrait-robot utilisé par la police scientifique, à partir de l’auto-description de son visage par le sujet lui-même ; ou encore l’ensemble de cinquante autoportraits-robots de Maurizio Cattelan, Le super nous, 1992, dessinés par ses soins à partir de cinquante descriptions de ses proches, confiées au préalable à la police scientifique. Quelques correspondances pourraient aussi être soulignées entre les Stranger visions de Heather Dewey-Hagborg et les cinq-cents masques miniature de l’ensemble Spermini, 1997, du même Maurizio Cattelan, déclinés en une palette de carnations, comme le space faces (que nous pourrions traduire par spectre des visages ou espace multidimensionnel des visages) proposé par les logiciels de modélisation des visages.

Aujourd’hui, la création des visages numériques sur le mode du portrait-robot engendre des portraits-types composites, des visages-moyens produits en modèles standards à partir des modèles mathématiques des systèmes algorithmiques. La pseudo vérité du visage est ainsi créée de toutes pièces par corrélation des données. La recherche de la vérité du visage est déjà, dans sa formulation même, problématique ; et ces conclusions par corrélation produisent des stéréotypes ou encore des visages schématiques, en accord avec la théorie des corps schématiques[16] du philosophe Grégoire Chamayou pour lequel les nouveaux portraits seraient des profils mathématiques.

Les recherches contemporaines artistiques ou scientifiques sur la traduction et la vérité du visage discrétisé et soumis à une taxinomie rappellent la physiognomonie développée au XIXe siècle et la typologie de l’anthropométrie signalétique. Le visage était alors décomposé et décodé (avec Alphonse Bertillon qui, à partir de 1882, collecte des centaines de milliers de données à partir de 100.000 photographies de visages mesurés), ou encore recomposé à travers les dérives du portrait-composite comme à la même époque, les portraits-types des criminels établis par le britannique Francis Galton. Ces portraits-types, comme nos profils contemporains, sont conjointement des présupposés outils de prédiction pour des dispositifs toujours plus présents de surveillance. Avec ce prétendu accès au morphotype via l’analyse génétique, la prédiction de notre visage se trouverait inscrite dans chacune de nos traces.

Des visages pré-visibles

En 2012, alors qu’Heather Dewey Hagborg souhaitait pointer du doigt les dérives et l’approximation de ces protocoles de signalisation des visages lors d’usages à venir, elle a pu être contactée par la police criminelle lors de la réouverture d’une affaire de meurtre d’une femme datant de 1993 et non résolue, et accepter cette collaboration.

Aujourd’hui, quelques années plus tard, le projet artistique critique avec une orientation initialement dystopique est devenu réalité. Pléthore d’articles récents font état de l’usage et non moins de la fascination pour ces outils. Deux généticiens français, Didier Lacombe et Renaud Touraine, confirment[17] qu’un certain nombre d’études ont en effet été réalisées ces dernières années à l’égard de la traduction morphologique du phénotype, et plus particulièrement au niveau du visage, avec le dépistage des origines biogéographiques, la couleur des yeux avec une très grande fiabilité pour cette dernière, la couleur des cheveux, de la peau, l’écart entre les yeux, la forme du nez, voire plus récemment la forme du visage tout entière. L’engouement pour ces recherches pourrait être associé aux attentats de ces dernières années. Les deux chercheurs soulignent également que les corrélations algorithmiques produisent des probabilités, des moyennes computationnelles, et ne peuvent réfléchir un visage particulier, mais que les bases de données grossissant à vitesse exponentielle pourraient peut-être produire des résultats de plus en plus fiables[18]. Manifestement, les recherches génétiques criminalistiques cristallisent aujourd’hui un intérêt particulier pour ces méthodes identificatoires à partir de l’analyse génétique et font l’objet de gros investissements financiers. Ainsi, malgré des restrictions et des résultats approximatifs, le protocole usité par Heather Dewey-Hagborg a déjà été déployé pour une trentaine d’affaires criminelles en France. Au début de l’année 2017, le projet de recherche européen VISAGE a été inauguré. VISAGE est l’acronyme de VISible Attributes through GEnomics pour un consortium de 13 partenaires réunis jusqu’en 2021 dans le cadre de l’étude génétique des caractères morphologiques apparents. Aux États-Unis, ces pratiques, malgré des résultats jugés très hypothétiques, sont déjà opérationnelles. Ainsi, depuis l’année 2017, la police du Connecticut fait appel aux services du laboratoire Parabon NanoLabs pour la production de portraits-robots synthétisés par l’analyse de l’ADN et le recoupage algorithmique des données. La prédiction artistique de Heather Dewey-Hagborg est devenue réalité. Ce laboratoire, aisément accessible en ligne, propose des snapshots, des portraits des visages d’anonymes ou de criminels présupposés, réalisés à partir de leur matériau génétique. Cette pratique est appelée FDP (Forensic DNA Phenotyping), que nous pourrions traduire par : Identification judiciaire par phénotype ADN ou encore Phénotypage criminologique à partir de l’ADN[19]. Les données biologiques soumises à Parabon NanoLabs sont conservées par le laboratoire pour le développement de la base de données de ce nouvel outil prétendu prédictif. Sur le site internet de Parabon NanoLabs[20], sont présentées des modélisations de visages d’anonymes ou de criminels réalisées par FDP en parallèle, pour comparaison, des modèles en chair et en os. Alors même que la ressemblance est loin d’être remarquable, bien au contraire, et qu’aucune conformité entre le visage original et son double idéal n’est patente, des commentaires tels que « The resemblance between the composite snapshot and the (suspect’s) booking photo was uncanny », attribué au lieutenant Paul Beckman, tentent de promouvoir l’efficacité de cette méthode identificatoire.

Durant l’été 2017, Heather Dewey-Hagborg exposait un ensemble de trente visages imprimés en 3D en reprenant le protocole usité pour Stranger visions, 2012, lors d’une exposition personnelle intitulée « A becoming resemblance », à la galerie Fridman de Chelsea. Ces nombreux visages différents partagent pourtant un étrange air de famille. Il s’agit d’un ensemble de portraits tirés à partir d’un même matériau génétique, celui d’une même personne déclinée à partir d’une foultitude d’interprétations de l’analyse ADN, en jouant avec le spectre des paramètres. Le titre de l’installation, Probably Chelsea, permet de comprendre qu’il s’agit là des visages reconstitués de Chelsea Manning, anciennement Bradley Manning, militaire activiste condamnée en 2013 à trente-cinq ans de prison pour avoir envoyé des milliers d’informations classifiées à Wikileaks. Libérée par Barack Obama en mai 2017, Chelsea Manning, qui est aussi célèbre pour avoir opéré une transition de genre en prison, avait fait parvenir lors de sa captivité un peu de matériel génétique à Heather Dewey-Hagborg afin de faire produire l’image de son visage, alors qu’au regard de la législation carcérale militaire aux États-Unis il est interdit d’exposer ou de photographier le visage d’un prisonnier.

Le défilé de ce même visage, décliné en une palette d’identités, expose l’irréductibilité du visage à se produire au travers d’une formulation identificatoire. « Mais c’est bien à cela […] qu’une image en général est destinée, écrit Jean-Luc Nancy, à se montrer elle-même et le retrait de ce qu’elle montre[21] ».

[1] Heather Dewey-Hagborg, Stranger Visions, installation présentée dans l’exposition collective Imprimer le monde, 15 mars-19 juin 2017, Centre Georges Pompidou, Paris.

[2] Entretien avec l’artiste, New York, Juillet 2017.

[3] Heather Dewey-Hagborg in article d’Alec Wilkinson, « Mask Crusader », 24 juin 2013, The New Yorker magazine : https://www.newyorker.com/magazine/2013/07/01/mask-crusader.

[4] Heather Dewey-Hagborg, http://deweyhagborg.com/.

[5] Bertrand Jordan, « Chroniques génomiques – Nous avons les moyens de faire parler votre ADN… », Med Sci (Paris), 27 6-7 (2011) 667-670, DOI : https://doi.org/10.1051/medsci/2011276021.

[6] Entretien avec l’artiste, New York, Juillet 2017.

[7] Nous détournons là le titre de l’article de Jean Clair sur l’hyperréalisme des années 1970, « L’adorable leurre », Réalismes/2, Chroniques de l’art vivant, n°37, 1973.

[8] Max Picard, Le Visage humain, Paris, Buchet/Chastel, 1962, p. 26.

[9] Hans Belting, Faces. Une histoire du visage, Paris, Gallimard, 2017, p. 363.

[10] Ibid., p. 35.

[11] Jean-Christophe Bailly, L’Apostrophe muette : essai sur les portraits du Fayoum, Paris, Hazan, 1997, p. 160.

[12] Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1998, p. 344.

[13] Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée, 1981, p. 9. Nous pourrions également citer le même auteur, p. 150 et p. 179 : « Le clonage […] c’est ce qui arrive au corps lorsqu’il n’est plus conçu lui-même que comme message, comme stock d’information et de messages […] » ; « Les modèles ne constituent plus une transcendance ou une projection, ils ne constituent plus un imaginaire par rapport au réel, ils sont eux-mêmes anticipation du réel, et ne laissent donc place à aucune sorte d’anticipation fictionnelle. »

[14] Christian Girard, « Penser, imprimer, repenser », in Imprimer le monde, Paris, Ed. du Centre Georges Pompidou, 2017, p. 154.

[15] Emmanuel Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, 1961, Livre de poche, 1990, p. 211.

[16] Grégoire Chamayou, « Avant-propos sur les sociétés de ciblage. Une brève histoire des corps schématiques », publié le 21 avril 2015 dans la revue en ligne du collectif Jef Klak : http://jefklak.org/?p=2441.

[17] Entretiens avec Didier Lacombe puis Renaud Touraine, septembre et octobre 2017.

[18] Aujourd’hui, la masse de données gérées par recoupement algorithmique est d’une ampleur colossale. Les Intelligences Artificielles produisent elles aussi des visages simulés (deepfakes, par exemple).

[20] https://www.parabon-nanolabs.com/.

[21] Jean-Luc Nancy, L’autre portrait, Paris, Galilée, 2014, p.105.